« La ville du quart d’heure n’est plus une utopie, c’est une réalité mondiale »

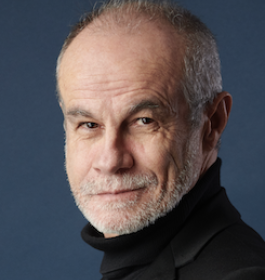

Directeur scientifique de la chaire ETI à l’IAE Paris Sorbonne, Carlos Moreno* est le chercheur à l’origine du concept de la “ville du quart d’heure”, qui prône une urbanité plus proche, plus humaine et plus durable. Dix ans après sa création, il revient sur la genèse de cette idée et les conditions pour qu’elle transforme concrètement nos territoires.

Comment et pourquoi avez-vous créé, en 2016, le concept de ville du quart d’heure ?

J’ai commencé à travailler sur ce sujet dès 2010, dans un contexte où les modes de vie urbains s’éloignaient de plus en plus des réalités humaines : changements climatiques, fractures sociales, éloignement domicile-travail, perte de lien local. Après la COP 21, j’ai proposé ce concept pour replacer le climat, la qualité de vie et la proximité au cœur de la ville. L’idée est simple : vivre mieux en réduisant les déplacements grâce à des services accessibles à pied ou à vélo, en favorisant une économie locale, une vie culturelle de quartier et des centralités nouvelles. L’objectif est d’améliorer la vie quotidienne des habitants, de recréer du lien et de rendre les villes plus humaines.

Près de dix ans plus tard, pensez-vous que ce concept puisse s’appliquer à toutes les villes du monde ?

Absolument. Il a été conçu pour s’adapter à tous les territoires, quelle que soit leur taille ou leur densité. Aujourd’hui, la ville du quart d’heure est présente sur les cinq continents, dans des contextes culturels et géographiques très variés. De grandes capitales comme Paris, Milan, Melbourne, Séoul ou Mexico s’en sont emparées, mais aussi de petites communes rurales : en Seine-et-Marne, à Saint-Pierre-de-Bras-des-Plans ou encore à Sète, dans les Landes ou le Pas-de-Calais. On parle de “ville du quart d’heure”, mais aussi de “territoires de la demi-heure”, selon l’échelle.

Certains estiment que c’est un rêve inaccessible, voire un luxe pour les Français. Que leur répondez-vous ?

Je leur dis d’aller voir sur le terrain. On me disait déjà en 2016 que c’était une utopie. Or, aujourd’hui, plus de 120 projets européens sont financés autour de ce concept. L’Union européenne soutient depuis cinq ans des initiatives de « villes du quart d’heure » via des programmes de transition urbaine, l’initiative DUT.

Nous avons même organisé à Paris une conférence mondiale sur la proximité durable, réunissant des chercheurs et des élus de tous les continents. Ce n’est plus un rêve : c’est du concret, mesurable, financé et appliqué.

Quelle est la recette pour qu’un maire transforme sa commune en « ville du quart d’heure » ?

Cela demande une volonté politique et une vision à long terme. Il faut d’abord établir un diagnostic : identifier les équipements, les distances, les modes de transport, les besoins des habitants.

Ensuite, on conçoit un plan d’action pour rapprocher les services essentiels : logement, travail, santé, éducation, culture, sport, lien social. Un bon exemple est celui de la région Occitanie, où Carole Delga a voulu garantir un accès à la santé à moins de 20 minutes pour tous. Elle a créé un Groupement d’Intérêt Public (GIP), déployé des services médicaux de proximité et démontré que l’équité territoriale passe par la proximité. D’autres régions, comme l’Île-de-France avec Valérie Pécresse, s’engagent dans la même voie, en développant de nouvelles “centralités” autour des pôles de vie et d’emploi.

En quoi la réindustrialisation et les circuits courts soutiennent-ils cette logique ?

Ils en sont une composante essentielle. La ville du quart d’heure encourage la relocalisation de l’emploi, la production locale, les circuits courts et le commerce de proximité. C’est ce que nous appelons une “nouvelle économie géographique de la proximité durable”. Elle permet de réduire les émissions de CO₂ tout en créant de l’emploi local et en renforçant la cohésion sociale. C’est une approche à la fois écologique et économique.

Pourquoi avoir élargi le concept au « territoire de la demi-heure” ?

Depuis le début, il m’est apparu indispensable d’adresser aussi les territoires moins denses, la marche ou le vélo ne suffisent pas. Il faut intégrer d’autres mobilités : voiture partagée, transport à la demande, véhicules électriques, navettes. La “ville du quart d’heure” et les “territoires de la demi-heure” sont deux facettes d’un même modèle : l’accès équitable aux services essentiels, adapté à la morphologie du territoire.

Le prix de l’immobilier n’est-il pas un frein à cette transformation ?

C’est un vrai problème, oui. La ville devient une centrifugeuse qui repousse ceux qui n’ont pas les moyens. Il faut réintroduire du logement social dans tous les quartiers, réguler Airbnb et encadrer les loyers. La crise du logement est aujourd’hui européenne, au point que la Commission a nommé pour la première fois un commissaire européen au logement. Si l’on veut des villes vivables et mixtes, il faut réguler le foncier et préserver la diversité sociale.

Avez-vous bon espoir que la France s’empare pleinement de ce concept ?

Je garde confiance. Même si nous traversons une période politique compliquée, le mouvement avance. Des régions, des métropoles, des villes petites et moyennes s’approprient le concept. Il existe désormais un Observatoire mondial des proximités durables, soutenu par les Nations unies et les grandes organisations de gouvernance locale. Le premier ministre, Sébastien Lecornu a évoqué une priorité nationale « la santé en 30 minutes », c’est issu aussi de notre inspiration.La ville du quart d’heure est devenue un référentiel international. Elle progresse partout dans le monde, dans la tête et les plans des décideurs.